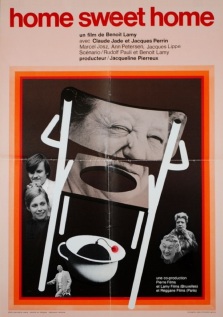

HOME SWEET HOME (Trautes Heim)

HOME SWEET HOME (Trautes Heim)

Belgien/Frankreich 1973 Regie: Benoît Lamy Buch : Benoît Lamy, Rudolph Pauli Kamera: Michel Baudour Musik : Wannes van de Welde, Walter Heynen; Titellied „Ik wil deze nacht in de straten verdwalen“ gesungen von Wannes van de Welde Schnitt: Guido Henderickx Produzenten : Jacqueline Pierreux, Jacques Perrin Produktion : Pierre Films, Lamy Films, Reggane Films EA: 1973 Internationales Filmfestival Moskau. Belgien: 22.2.1974. Frankreich („La fête à Jules“) 9.1.1974. DA: 01.09.1975

Darsteller: Claude Jade (Claire, die Pflegerin), Jacques Perrin (Jacques, der Sozialhelfer), Marcel Josz (Jules Claas), Ann Petersen (Yvonne, die Heimleiterin), Jacques Lippe (Van Brom, der Polizeichef), Elise Mertens (Anna van Grammelaer, Jules‘ beste Freundin), Jane Meuris (Flore, die Neue), Dynma Appelmans (Marguerite), Andrée Garnier (Coba), Henriette Lambeau (Frau Poels), May Dale (Sidonie, eine Verräterin), Anna Wagram (Mlle Hernotte, eine Verräterin), Josée Gelman (Simone), Frans Monnoyer (Léopold), Marie-Luise Amijes, Mieke Peters, Madeleine Stradel, Eva Djakky, Edgard Willy (der Priester), Fifi de Scheemaker, Germaine Pascal, Ernest Delamine, Jules Henri Marchal, Phili Dany, Marcel Amaye, Elie Lison, Daniel Dury (Geschäftsführer des Kaufhauses), Frank Genoe, Jean-Henri Merleaud, Mlle Josz, Violette, Sylvie (die Nachrichtensprecherin) u.a.

Alte Leute inszenieren eine Revolution. Ein Unterhaltung und Sozialkritik geschickt verbindendes Erstlingswerk, ebenso ironisch und heiter im Stil wie originell im Stoff. (Lexikon des Internationalen Films)

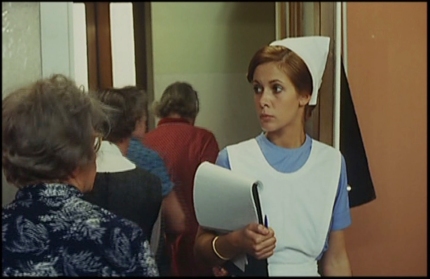

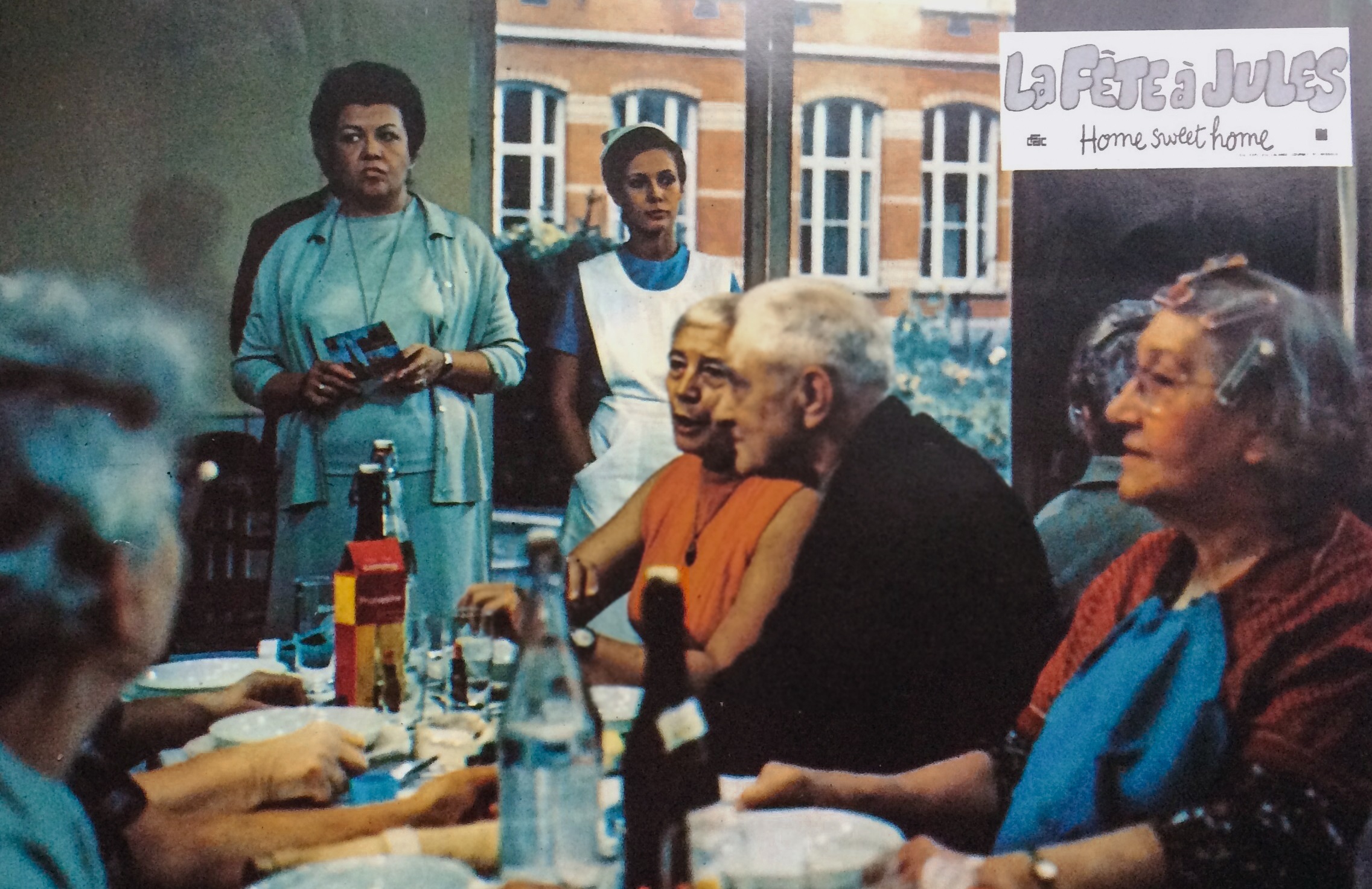

„Zapfenstreich ab 21 Uhr“ schlägt Polizeichef Van Brom (Jacques Lippe) dem Bürgermeister vor. Szene mit Jacques Perrin (2.v.l.), Claude Jade und Ann Petersen

„Zapfenstreich ab 21 Uhr“ schlägt Polizeichef Van Brom (Jacques Lippe) dem Bürgermeister vor. Szene mit Jacques Perrin (2.v.l.), Claude Jade und Ann Petersen

Eine flamboyante Ohrfeige ins Gesicht zahlreicher filmischer Versuche, alte Menschen in ihrem sozialen Dilemma zu zeigen, ist diese Komödie um einen Aufstand der Bewohner eines Pflegeheims, zu dessen Personal Claude Jade und Jacques Perrin gehören.

Eine flamboyante Ohrfeige ins Gesicht zahlreicher filmischer Versuche, alte Menschen in ihrem sozialen Dilemma zu zeigen, ist diese Komödie um einen Aufstand der Bewohner eines Pflegeheims, zu dessen Personal Claude Jade und Jacques Perrin gehören.

„Traité de savoir-vivre à l’usage des vieilles générations“ lautet der Arbeitstitel des Werks, das Philippe Monnier Claude Jade 1972 empfiehlt. Monnier war Regieassistent bei „Mon oncle Benjamin“ und bei Costa-Gavras‘ „Z“, für den der Schauspieler Jacques Perrin eigens eine Produktionsfirma gegründet hatte. Und Perrin wird nun auch dieses Erstlingswerk koproduzieren.

Claude Jade ist nach Lektüre des Drehbuchs begeistert, sagt zu und wohnt im Herbst 1972 in Brüssel.

Jacques Perrin (links) als Sozialhelfer Jacques mit Ann Petersen und Claude Jade in „Home sweet Home“

Neben ihr und Perrin als einzige Stars des Films agieren Ann Petersen als Heimleiterin, Marcel Josz als Heiminsasse Jules und Jacques Lippe als Polizeichef. Das Gros seiner betagten Darsteller, allesamt Laien, findet der 27jährige Debütant Lamy beim Tanztee.

Neben ihr und Perrin als einzige Stars des Films agieren Ann Petersen als Heimleiterin, Marcel Josz als Heiminsasse Jules und Jacques Lippe als Polizeichef. Das Gros seiner betagten Darsteller, allesamt Laien, findet der 27jährige Debütant Lamy beim Tanztee.

„Ich bin froh, ein gehässiges Mädchen spielen zu dürfen“, erklärt Claude Jade damals. Zwar wandelt sich Pflegerin Claire ab der Hälfte des Films, doch zuvor darf sie sich tatsächlich unbeliebt machen. „Ich hasse diese Pflegerin“, grummelt Jules. Da legt sie gern nach: Im Zuge eines Hungerstreiks für den vom Dessert ausgeschlossenen Jules durchschreitet Claire den Speisesaal wie ein Wachsoldat. Es ist ein Machtkampf, den Claire in dieser Vorbereitung der Alten zum finalen Aufstand verliert.

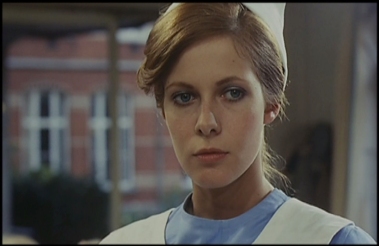

Die Szene, in der Claire die Demütigung der Heimbewohner durch die Direktorin unterstützt, beginnt mit heftig anschwellender pathetischer Musik. Statt Kammermusik auf dem Klavier wünschte sich Benoît Lamy von seinem Komponisten Walter Heynen Revolutionsmusik, die wie ein Faustschlag wirken soll. Claude Jade durchschreitet verfolgt von einer Bedrohung erzeugenden Fahrt den Raum, bis sie stehenbleibt und mit ihr auch die Musik nach einem Crescendo stoppt.

Die Szene, in der Claire die Demütigung der Heimbewohner durch die Direktorin unterstützt, beginnt mit heftig anschwellender pathetischer Musik. Statt Kammermusik auf dem Klavier wünschte sich Benoît Lamy von seinem Komponisten Walter Heynen Revolutionsmusik, die wie ein Faustschlag wirken soll. Claude Jade durchschreitet verfolgt von einer Bedrohung erzeugenden Fahrt den Raum, bis sie stehenbleibt und mit ihr auch die Musik nach einem Crescendo stoppt.

Wie sie da steht, das Mädchen, das die Enkelin der Heiminsassen sein könnte und um Autorität ringt, ist wirklich ein starker eindrucksvoller Auftritt der Schauspielerin Claude Jade, wie auch der deutsche Filmregisseur André Marc Schneider in seinem Blog zu „Home Sweet Home“ bemerkte.

Lamy sind die Großaufnahmen der Gesichter seiner Schauspieler wichtig, ebenso ihre Authentizität und so sehen wir den Kampf der kleinen Krankenschwester in größtmöglicher Nähe.

Lamy sind die Großaufnahmen der Gesichter seiner Schauspieler wichtig, ebenso ihre Authentizität und so sehen wir den Kampf der kleinen Krankenschwester in größtmöglicher Nähe.

Nach und nach finden die Bewohner Ausreden, ihren Pudding nicht zu essen. Da sei Farbstoff drin, er mache dick, heute keine Schokolade sind die Ausflüchte.

Als eine der Damen – ebenfalls in engem Closeup – vor Lachen fast platzt und dann durch vorgehaltene Hand prustet, herrscht Stille: Claude Jades Claire bemüht sich um Ruhe in ihrem Kampf gegen die renitenten Zöglinge in ihrer pazifistischen Revolte. Ihre Angst nimmt zu und sie entlädt sich in einer Drohung, mit der sie ihre Autorität verliert:„Wenn Sie Ihr Mousse nicht essen, verbiete ich Ihnen, die Plätze zu verlassen!“

Mit Auftritt des Sozialhelfers Jacques bekommt Claire zudem vorgeführt, wie sie hätte agieren können. Er überredet die Alten, eines der Desserts für Jules zurückzulegen und ihm zu bringen.

Mit Auftritt des Sozialhelfers Jacques bekommt Claire zudem vorgeführt, wie sie hätte agieren können. Er überredet die Alten, eines der Desserts für Jules zurückzulegen und ihm zu bringen.

So wie der Trick in der schwierigen Situation funktioniert, sieht Schauspieler und Koproduzent Jacques Perrin auch den immensen Erfolg eines kleinen Films wie „Home Sweet Home“:

„l n’y a pas de sujets difficiles. Si on arrive à leur trouver la forme adéquate, tous les films sont destinés au grand public .“ (Es gibt keine schwierigen Themen. Wenn wir es schaffen, für sie die richtige Form zu finden, werden alle Filme für die allgemeine Öffentlichkeit bestimmt sein .)

Claire allerdings missgönnt Jacques seinen Erfolg und denunziert ihn bei der Direktorin.

Mit der Begründung, seine Art passe nicht zu einem Führungsstil dieses Hauses, wird Jacques sofort entlassen.

Mit der Begründung, seine Art passe nicht zu einem Führungsstil dieses Hauses, wird Jacques sofort entlassen.

Claire bereut den Verrat und eilt zu Jacques. Die Direktorin habe ihm empfohlen mit Kindern zu arbeiten, für den Umgang mit alten Menschen fehle ihm die Erfahrung, erklärt der gekündigte Sozialhelfer.

Claire gesteht, dass ihr die Arbeit mit den Alten nicht leicht falle und sie lieber Kindern betreuen würde.

Ihr hoffnungsvolles „Vielleicht sehen wir uns mal wieder“ ist aus dem Herzen gespielt und kündigt den Wandel von Claude Jades Figur an. Die Kamera zoomt auf die bisherige Antagonistin, die sich nun mit den Alten solidarisieren wird.

Nach Jacques’ Entlassung häufen sich Formulare und Regeln, die Claire nun endgültig ihre Position in diesem Kartell überdenken lassen. Claire weiß um die Mechanismen im Heim und hat sich ihnen bisher untergeordnet. Claude Jade spielt die Reaktionen auf die absurden Forderungen der Heimleitung subtil – in einer diskreten Mischung aus Skepsis und gewisser Bewunderung für dieses Durchsetzungsvermögen. Dass auch Verachtung für die herrische Direktorin mitschwingt, deutet sie dabei ebenso an wie das Unvermögen, gegen diese Regel aufzubegehren.

Nach Jacques’ Entlassung häufen sich Formulare und Regeln, die Claire nun endgültig ihre Position in diesem Kartell überdenken lassen. Claire weiß um die Mechanismen im Heim und hat sich ihnen bisher untergeordnet. Claude Jade spielt die Reaktionen auf die absurden Forderungen der Heimleitung subtil – in einer diskreten Mischung aus Skepsis und gewisser Bewunderung für dieses Durchsetzungsvermögen. Dass auch Verachtung für die herrische Direktorin mitschwingt, deutet sie dabei ebenso an wie das Unvermögen, gegen diese Regel aufzubegehren.

Claude Jades Rolle, die den Film eröffnet und ihn auch als Erzählerin beendet, ist in ihrer Ambivalenz die einzige Figur, die sich verändert; nicht so sehr durch ihr Handeln, das sich immer aus ihrem jeweiligen Standpunkt, ihrer Entwicklung, erklärt.

„Jules! Macht man denn soetwas ?“ Claude Jade und Marcel Josz in „Home Sweet Home“ von Benoît Lamy

Vielmehr ist die von Claude Jade gespielte Figur Beobachterin der Vorkommnisse in diesem so obskuren wie dokumentarisch anmutenden „St. Marguerite“.

Wenn Jules Besuch von seinen Kindern erhält und von ihnen gemaßregelt wird, ist sie Beobachterin. Da ist die stolpernde Enkelin, die gemäß elterlicher Anweisung ein Geschenk überreicht und umgehend natürlich aus dem Dunstkreis des ihr fremden Greises verschwindet, da sind die Maßregelungen gegenüber dem Vater als sei er ein unmündiges Wesen. Claire bleibt stets an Jules’ Seite und beobachtet die Beteiligten dieses kleinen Universums mitten in Brüssel ebenso wie die unbedarften Eindringlinge.

Ist Macht erspielbar ? Claire (Claude Jade) beobachtet Direktorin Yvonne (Ann Petersen).

Formulare fürs Ausgehen, Formulare fürs Mittagessen – und Claire fühlt sich mitschuldig.

Schuldbewusst bereut die bisher folgsame Pflegerin ihre Denunziation, als die herrische Direktorin mit Genugtuung verkündet, dass Monsieur Jacques das Heim verlassen habe. Und überschwemmt die Bewohner nun mit einer Flut von Formularen.

Schuldbewusst bereut die bisher folgsame Pflegerin ihre Denunziation, als die herrische Direktorin mit Genugtuung verkündet, dass Monsieur Jacques das Heim verlassen habe. Und überschwemmt die Bewohner nun mit einer Flut von Formularen.

Als eine der Damen nach einem ungenehmigten Ausflug der Rentnertruppe aus einem Kaufhaus eine Handtasche mitgehen lässt, werden die Heimbewohner wie Verbrecher behandelt. Fingerabdrücke werden registriert und ein hilfloser Greis wird lautstark eingeschüchtert. „Immer auf die Schwachen, das könnt ihr… Die wirklichen Verbrecher sind die, die uns die Rente geben“, brüllt die alte Simone den Polizeichef an. Es brodelt im „St. Marguerite“.

Claude Jade spielt nicht nur die Beobachterin. Sie liefert sich mit einer neuen Bewohnerin, Flore (Jane Meuris), einen Streit um das Umstellen eines Bettes (siehe Bettgeschichten).

Claude Jade spielt nicht nur die Beobachterin. Sie liefert sich mit einer neuen Bewohnerin, Flore (Jane Meuris), einen Streit um das Umstellen eines Bettes (siehe Bettgeschichten).

Und dann verschwindet Jules. Er reist mit seiner besten Freundin Anna (Elise Mertens) und Marguerite (Dymna Appelmans) nach Tunesien. Doch zwei der Direktorin nahestehende alte Wachteln stehlen eine Postkarte und die Ausreißer werden von der Polizei zurückgebracht. Jules soll interniert werden. „Gebt uns Jules!“, rufen die Alten. Erfolglos.

Als Jules‘ Abschiebung in eine Nervenheilanstalt droht, kommt es zum Protest der Heiminsassen.

Als die Alten sich daraufin auf dem Dach des Heimes verbarrikadieren, solidarisiert sich Claire mit ihnen.

Als die Alten sich daraufin auf dem Dach des Heimes verbarrikadieren, solidarisiert sich Claire mit ihnen.

In Jean Vigos 1932 entstandenem „Zéro de conduite“ (Betragen ungenügend) war der Schauplatz des Angriffs gegen eine autoritäre Gesellschaft das Dach eines Internats. Hier schießen vierzig Jahre später Rauchschwaden vom Dach des Altenheimes gen Himmel: „Home=Prison“, „Jules n’est pas fou“ sind die Transparente, die von den Aufständischen gehisst werden.

Und anders als in Vigos Film oder in Miloš Formans „Einer flog über das Kuckucksnest“ ist der Aufstand in „Home Sweet Home“ nicht nur Revolte: Es ist, da die Direktorin mit dem Polizeichef Hand in Hand arbeitet, auch ein Aufstand gegen eine Art Polizeistaat.

Jacques Lippe („L’Œuvre au noir“ von André Delvaux) spielt den Polizeichef, der mit der Direktorin (Ann Petersen) gemeinsame Sache macht.

Formulare fürs Einkaufen, Formulare für das Abendessen, alles brennt nieder. Es rücken Fernsehteams an, die nun auch erfahren, dass im trauten Heim Briefe abgefangen wurden, Lebensmittel unterschlagen und vieles mehr.

Formulare fürs Einkaufen, Formulare für das Abendessen, alles brennt nieder. Es rücken Fernsehteams an, die nun auch erfahren, dass im trauten Heim Briefe abgefangen wurden, Lebensmittel unterschlagen und vieles mehr.

Claire grinst zufrieden, als die Direktorin, von Speiseabfällen besudelt, geschlagen das Heim verlässt. Von ihren Barrikaden im Treppenhaus aus haben die Aufsässigen die verhasste Heimleiterin mit Müll und Mehl dekoriert.

Der Polizeichef verlangt die Stürmung des Daches durch die Feuerwehr. Eine der Bewohnerinnen, die im Rollstuhl sitzende Coba, kommt bei der Aktion ums Leben.

Auf der Beerdigung reicht Claire dem Bürgermeister ein Photo, dass die Direktorin und den Polizeichef in dürftiger Bekleidung und inniger Umarmung zeigt. Die Direktorin wird der Korruption überführt und wie der Polizeichef entlassen.

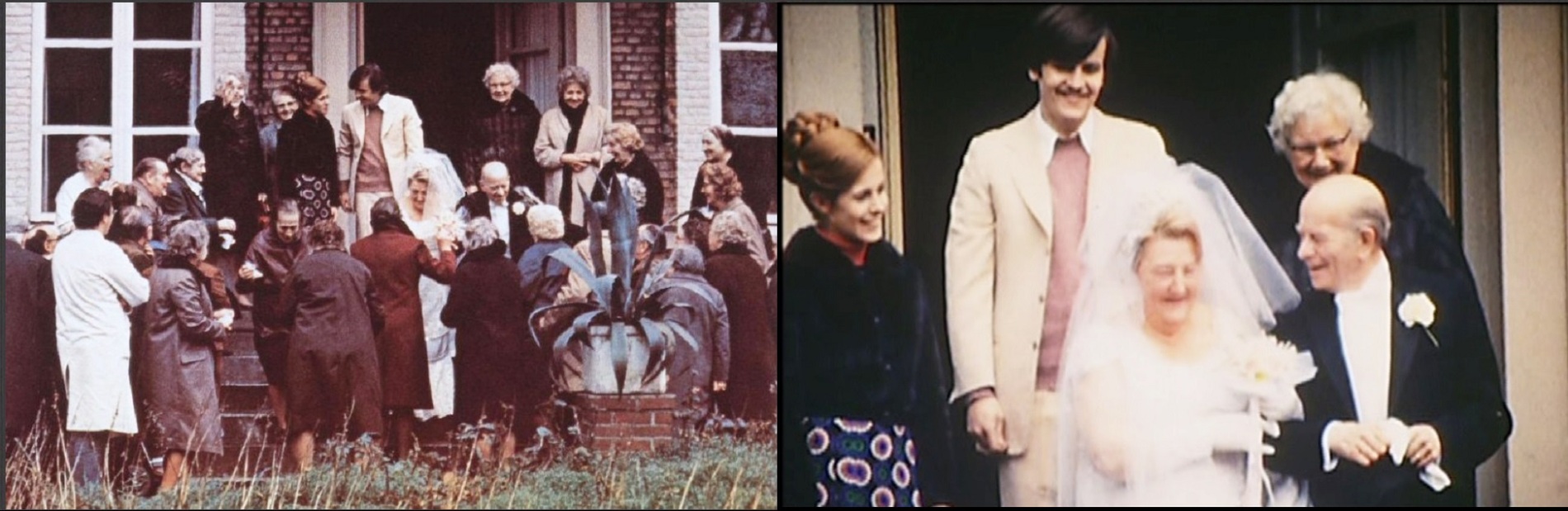

Claire lässt die Hände in den Schürzentaschen, als die Despotin das Heim verlässt – und sie holt Jacques zurück. Die Leitung des Heimes übernimmt der Sozialhelfer, abgestimmt wird durch die Bewohner. Und Claire macht sich im Off-Monolog eine gewisse Hoffnung auf ein privates Glück mit dem Sozialhelfer: „Ist unser neuer Direktor nicht wunderbar? Und eines Tages, wer weiß, vielleicht“.In diesem Moment erklingt über Claires Worten ein Hochzeitsmarsch und aus dem Tor des Heimes schreitet ein Brautpaar. Es sind Jules und Flore, flankiert von Claire und Jacques. Mit dem launigen Titellied von Wannes Van de Velde klingt optimistische Komödie aus: „Ik wil deze nacht in de straten verdwalen“

Claire lässt die Hände in den Schürzentaschen, als die Despotin das Heim verlässt – und sie holt Jacques zurück. Die Leitung des Heimes übernimmt der Sozialhelfer, abgestimmt wird durch die Bewohner. Und Claire macht sich im Off-Monolog eine gewisse Hoffnung auf ein privates Glück mit dem Sozialhelfer: „Ist unser neuer Direktor nicht wunderbar? Und eines Tages, wer weiß, vielleicht“.In diesem Moment erklingt über Claires Worten ein Hochzeitsmarsch und aus dem Tor des Heimes schreitet ein Brautpaar. Es sind Jules und Flore, flankiert von Claire und Jacques. Mit dem launigen Titellied von Wannes Van de Velde klingt optimistische Komödie aus: „Ik wil deze nacht in de straten verdwalen“

links: Claude Jade, Jacques Perrin, Jane Meuris, Marcel Josz und Mieke Peters in der finalen Hochzeit von Benoît Lamys „Home Sweet Home“ (Trautes Heim)

„Protest ist nicht das Privileg der Jugend“ (Jo Röpcke, Filmkritiker, 1928-2007)

Der ironische Titel „Home sweet Home“, eingeblendet über einem Blumenmeer im Park des Heims wird nach dem ersten Schnitt zu Beginn des Films mit dem morgendlichen Weck-Zeremoniell der jungen Pflegerin Claire kontrastiert: Sie durchschreitet wie ein Gefängniswärter den Korridor und schlägt mit dem Schlüsselbund an die Türen der „Heiminsassen“, wie die Alten genannt werden. Lustiger und leichter als „Einer flog über das Kuckucksnest“ beschreibt Benoît Lamys Erstlingswerk den Kampf für die Freiheit und das Recht auf Würde. Nach der Revolte wird die Despotin fortgeschickt und das alte System wird durch ein demokratisches ersetzt. Vier Jahre nach dem Pariser Mai schickt der 27jährige Lamy die Alten auf die Barrikaden. Michel Baudours Kamera bleibt immer nah an den Figuren, an jedem einzelnen Detail der Gesichter, jeder Falte, an jedem Lächeln.

Der ironische Titel „Home sweet Home“, eingeblendet über einem Blumenmeer im Park des Heims wird nach dem ersten Schnitt zu Beginn des Films mit dem morgendlichen Weck-Zeremoniell der jungen Pflegerin Claire kontrastiert: Sie durchschreitet wie ein Gefängniswärter den Korridor und schlägt mit dem Schlüsselbund an die Türen der „Heiminsassen“, wie die Alten genannt werden. Lustiger und leichter als „Einer flog über das Kuckucksnest“ beschreibt Benoît Lamys Erstlingswerk den Kampf für die Freiheit und das Recht auf Würde. Nach der Revolte wird die Despotin fortgeschickt und das alte System wird durch ein demokratisches ersetzt. Vier Jahre nach dem Pariser Mai schickt der 27jährige Lamy die Alten auf die Barrikaden. Michel Baudours Kamera bleibt immer nah an den Figuren, an jedem einzelnen Detail der Gesichter, jeder Falte, an jedem Lächeln.

Wir erleben eine Privatsphäre. Auf fast dokumentarische Art wie im Cinema verité erschafft dieses Meisterwerk Empathie. Unmöglich, sich der Kraft und wirklichen Lebensfreude zu entziehen. Und die beiden Stars Jade und Perrin arbeiten aus dem Herzen wie ihre belgischen Kollegen Josz, Petersen und Lippe harmonisch mit den Laien, etwa wenn Perrin mit den Alten Boule spielt und sie in zärtlichen Interviews nach ihren Familien befragt.

Wir erleben eine Privatsphäre. Auf fast dokumentarische Art wie im Cinema verité erschafft dieses Meisterwerk Empathie. Unmöglich, sich der Kraft und wirklichen Lebensfreude zu entziehen. Und die beiden Stars Jade und Perrin arbeiten aus dem Herzen wie ihre belgischen Kollegen Josz, Petersen und Lippe harmonisch mit den Laien, etwa wenn Perrin mit den Alten Boule spielt und sie in zärtlichen Interviews nach ihren Familien befragt.

Als vor zehn Jahren die restaurierte Fassung des Films auf DVD erschien, erinnerten sich im 2005 gedrehten Interview Jacques Perrin und Claude Jade – ein Jahr vor ihrem Tod – an die wunderbare Arbeit mit Lamy. Claude Jade fand die Arbeit mit den begeisterten Laien und deren Freude an der Arbeit inspirierend und ansteckend.

Benoît Lamy und Claude Jade im Januar 1974 bei „Midi Trente“ zur französischen Premiere von „Home Sweet Home“ als „La fête à Jules“

Benoît Lamy und Claude Jade während der Dreharbeiten zu „Home Sweet Home“ im Herbst 1972

Claude Jade und Jacques Perrin 2005 in Interviews zu ihrer Arbeit an „Home Sweet Home“

Gefeiert auf den Filmfestivals in Budepest (Preis für beste Regie), Moskau (Spezialpreis der Jury), Cannes, Montreal und Teheran, heimste „Home sweet Home“ weltweit 14 Auszeichnungen ein. Claude Jade erinnerte sich an das Teheraner Festival, in dem das Publikum laut lachte und frenetisch applaudierte.

Gefeiert auf den Filmfestivals in Budepest (Preis für beste Regie), Moskau (Spezialpreis der Jury), Cannes, Montreal und Teheran, heimste „Home sweet Home“ weltweit 14 Auszeichnungen ein. Claude Jade erinnerte sich an das Teheraner Festival, in dem das Publikum laut lachte und frenetisch applaudierte.

„Home Sweet Home“ ist einer ihrer Filme, die immer noch im Kino aufgeführt werden, zuletzt im Juli 2015 in Brüssel lief; davor 2007 in Paris („Hommage à Claude Jade“) und in Deutschland im selben Jahr auf dem Filmfest Hamburg. Das deutsche Fernsehen vernachlässigt das Werk dafür seit fünfundzwanzig Jahren: In der Reihe „der besondere Film“ hatte es 1975 als „Trautes Heim“ seine Erstausstrahlung im ZDF und lief zuletzt 1991 auf Pro Sieben.